花崗岩類 granitoid

トーナル岩(神奈川県丹沢)

- 花崗岩類の概要

- 大陸地殻の形成と進化

- 成因による花崗岩類の分類

- 花崗岩類の石材利用

- 関連項目

花崗岩類の概要

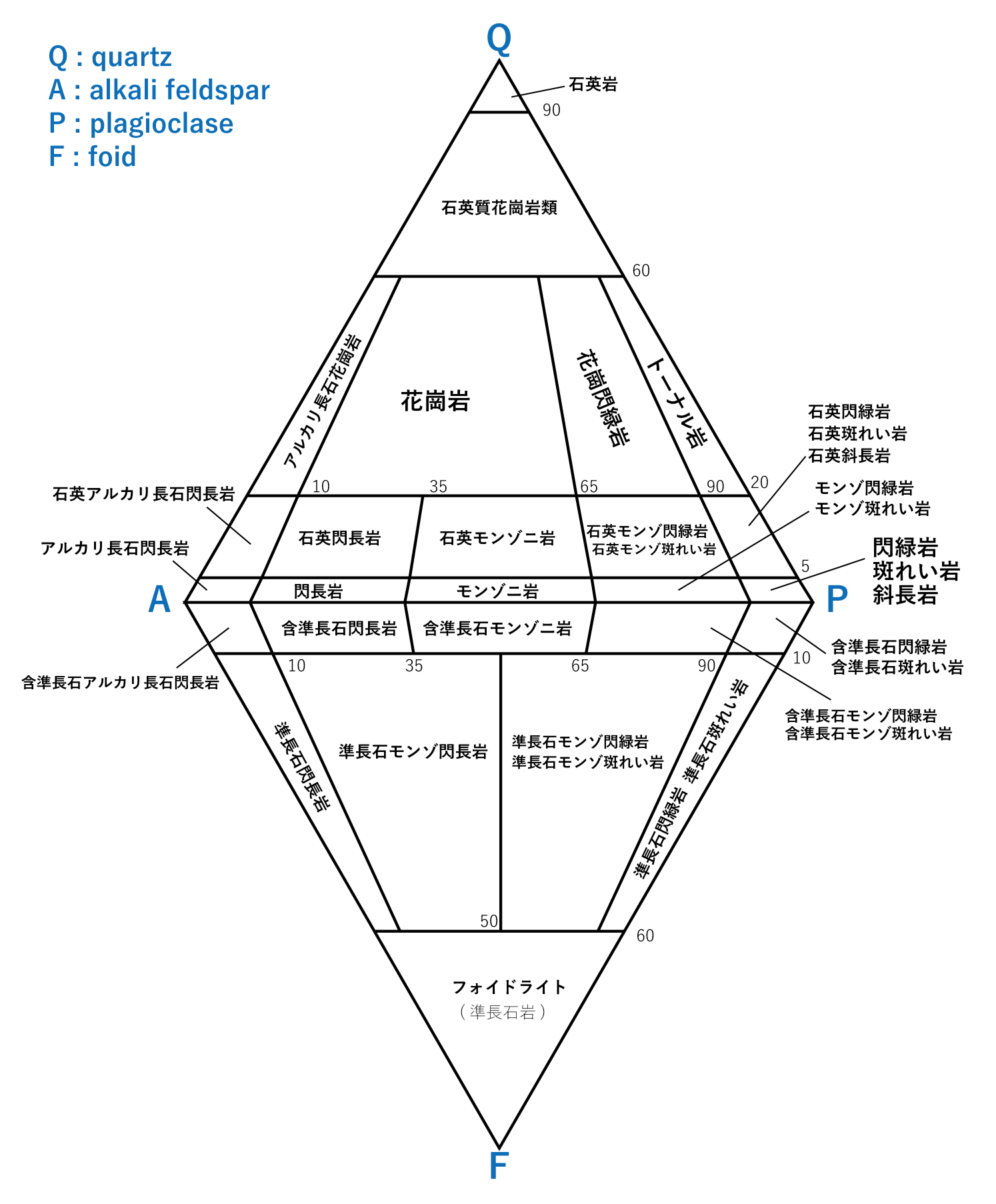

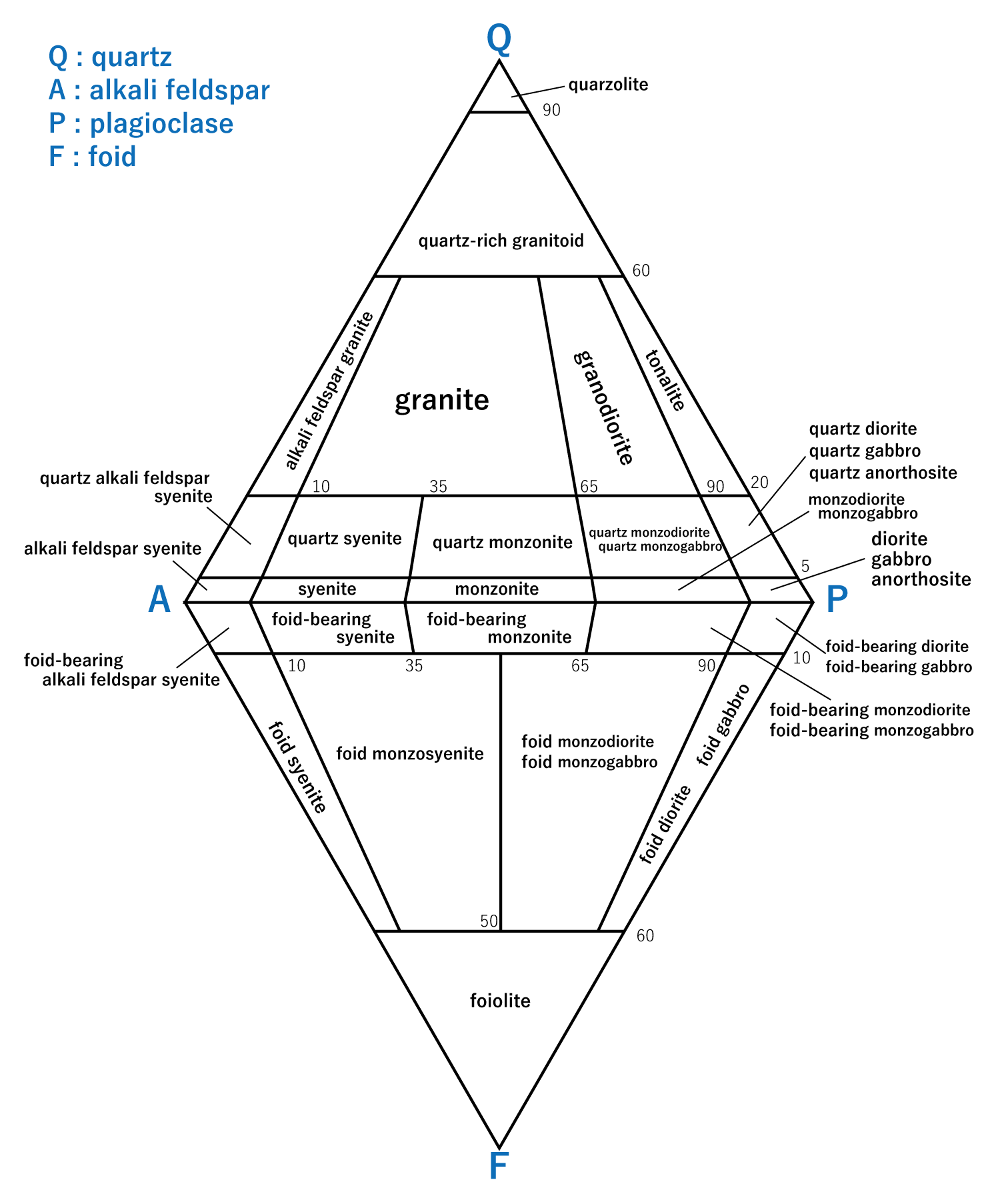

花崗岩類(グラニトイド)に含まれる岩石の組成には厳密な定義があるわけではないが、 通常は、広義の花崗岩、すなわち花崗岩類・グラニトイドという語が指す範囲は、狭義の花崗岩に加えて、花崗閃緑岩、トーナル岩の2つを含んだあたりの領域であることが多いが、さらに広範にわたってQAPの正三角形の下側2/3くらいをすべて含んだ領域を指すこともある。

花崗岩類に含まれうる主な岩石を以下に列挙する。

- 花崗岩 granite

- 花崗閃緑岩 granodiorite

- トーナル岩 tonalite

- トロニエム岩 Trondhjemite

- モンゾニ岩 monzonite

- 石英モンゾニ岩 quartz monzonite /アダメロ岩 adamellite

- 閃緑岩 diorite

- 石英閃緑岩 quartz diorite

これらの中でも特に花崗閃緑岩、トーナル岩、トロニエム岩の3つは玄武岩の含水溶融で生じるマグマの組成に当たるため、大陸地殻の形成を考える上でとても重要である。

これらをまとめてTTG=Tonalite-Trondhjemite-Granodioriteという略称で言い表される。

大陸地殻の形成と進化

花崗岩類は、大陸地殻上部を構成する主要な岩石である。若い年代の堆積物などに覆われて露出していない場所もあるが、大陸の上では世界中どこでも普通に広く産出する。

実験岩石学により、花崗岩類は含水状態の玄武岩質岩石が高温に晒されて部分溶融することで形成することが知られている。 地球の大部分を構成するマントルのかんらん岩を溶融させて花崗岩類を形成することはできない。 含水した玄武岩質岩石の部分溶融という条件が達成されるのは、ほとんどの場合プレートの沈み込み帯である。 プレート沈み込み帯では、海洋地殻と大陸下部地殻という2種類の玄武岩質の地殻が存在しており、どちらも含水鉱物を含んでいると考えられている。 花崗岩類の形成に対して、海洋地殻と大陸下部地殻のどちらの溶融が支配的かは沈み込みの条件によって異なる。 プルーム起源の玄武岩質の海台や海山といった巨大火成岩石区(LIPs)の沈み込みが花崗岩類形成に寄与しているとする説もある。

花崗岩類の中でも特に花崗閃緑岩、トーナル岩、トロニエム岩の3つは玄武岩の含水溶融で生じるマグマの組成に当たるため、大陸地殻の形成を考える上でとても重要である。 これらをまとめてTTG=Tonalite-Trondhjemite-Granodioriteという略称で言い表される。

狭義の花崗岩などのカリウムに富んだ花崗岩類は、このような含水した玄武岩の部分溶融というプロセスだけで形成するのは困難で、花崗閃緑岩質やトーナル岩質のマグマが既存の花崗岩類や堆積岩を溶かし込むプロセスが必要である。

多くの場合、花崗岩類はバソリスと呼ばれる岩体をなして産出する。花崗岩類バソリスは大陸地殻中部~下部(深さ5~30 km)のマグマ溜まりが冷却、固化したものである。

また、花崗岩類バソリスは幅数十~数百 km、長さ数百~数千 kmの帯状に分布し、バソリスベルトを成すことが多い。

火成活動が活発化した時代の火山フロント直下に対応していると考えらていれる。

日本の領家帯、北米のシエラネバダ(いずれも白亜紀)は、比較的若い時代のバソリスベルトの代表例であり、太平洋プレートの沈み込みとほぼ平行に分布していることがわかる。

より古い年代の、既にプレートの沈み込みは終焉しているバソリスベルトは、そこにかつてプレート沈み込みがあったことを示唆する重要な岩体の1つである。

成因による花崗岩類の分類

花崗岩類質マグマは、含水した玄武岩の部分溶融以外にも、元から花崗岩質の組成を持った堆積岩や変成岩が溶融することでも生じる。

玄武岩の含水溶融でできたマグマの花崗岩類をIタイプ(Igneous Type)、堆積岩の溶融の寄与が大きいマグマからできた花崗岩類をSタイプ(Sediment type)という分類が提唱されている(Chapell and White, 1974)。

このタイプ分けは絶対的に2つに別れるという基準ではなく、Iタイプ端成分(100%玄武岩の含水溶融でできたマグマ)とSタイプ端成分(100%堆積岩の溶融でできたマグマ)の間は固溶体のように連続的に変化する。

Iタイプ花崗岩は通常、上記のTTG(花崗閃緑岩、トーナル岩、トロニエム岩)の組成を持つ場合が多い。

Sタイプ花崗岩は堆積岩の中でも特に泥質岩の影響が強く、Iタイプ花崗岩よりもカリウム、アルミニウムなどに富み、ナトリウムが少なく、狭義の花崗岩のような組成を持つ。

砂岩を溶かし込んだ花崗岩、あるいは砂岩が溶融してできた花崗岩はたしかにSタイプ花崗岩に分類されるが、全岩組成の上では泥岩ほど顕著にIタイプ花崗岩と大きな差が現れないこともある。

Iタイプ花崗岩・Sタイプ花崗岩に加えて、Aタイプ花崗岩と分類される花崗岩類がある。 Aタイプ花崗岩のAは、Alkalinity(アルカリに富む)、Anorogenic(非造山性の)、Anhydrous(水に乏しい)などいくつかの意味を含んでいる(Loiselle and Wones, 1979)。 Aタイプ花崗岩は、プレート沈み込み帯ではなく主にリフト帯や安定大陸内部に生じる。主にアルカリ花崗岩 alkali granite からなる。 SiO2やアルカリ(=ナトリウム、カリウム)に富み、カルシウムやアルミニウムに乏しい。また高い鉄/マグネシウム比を持つ。 Aタイプ花崗岩よりもSiO2の乏しく準長石を含むような岩石は閃長岩などに分類され、一般的には花崗岩類に含まれない。

御影石 石材としての産業利用

花崗岩類の日本での石材名は御影石(みかげいし)として知られている。

多様な種類の花崗岩類を組み合わせることで、白色~灰色~黒色の様々な御影石で模様を持った装飾ができる。

関連項目

- 岩石の一覧

- 深成岩 pultonic rock

- 花崗岩 granite

- トーナル岩 tonalite

- トロニエム岩 Trondhjemite

- 花崗閃緑岩 granodiorite

- 正片麻岩 orthogneiss